Nations, nationalités, nationalismes : les tombeaux du socialisme ?

12/05/2022

On connaît la célèbre interrogation d’Ernst Renan : « Qu’est-ce qu’une nation » ? Il est frappant de constater qu’à cette question la plupart des mouvements socialistes et de gauche n’ont jamais véritablement fourni de réponse claire. Il a certes existé une multiplicité de points de vue selon les contextes et les pays. Mais il reste très difficile de renvoyer à une définition précise de ce que pourrait être une vision socialiste de la nation. Cette absence prend tout son sens aujourd’hui, à un moment où diverses formes de nationalismes s’expriment avec force dans plusieurs pays européens. On ne perd pourtant pas de temps à étudier l’histoire de ces prises de positions ; celles-ci fournissent en effet un important réservoir d’expériences.

Pour résumer, on peut affirmer que les partis du mouvement ouvrier et/ou ceux qui en sont issus ont perpétuellement oscillé entre deux attitudes. La première consiste à faire le pari que les questions de nationalités finiront par se résoudre avec le temps. Dans cette optique la question sociale et « de classe » prime : se focaliser sur les problématiques nationales risque de faire dévier le mouvement ouvrier de ses objectifs. Comme le développement du capitalisme sur la longue durée remet en cause les frontières et contribue à leur dissolution progressive (processus d’internationalisation puis de mondialisation, etc.), persister à défendre certains droits nationaux retarde l’avènement d’un monde nouveau. L’objectif du socialisme étant fondamentalement de bâtir une union des prolétaires par-delà les frontières, le capitalisme prépare en quelque sorte le terrain de la société à venir.

A cette vision s’oppose celle de théoriciens et courants socialistes pointant la persistance des nationalités, voire leur caractère immuable. A partir de ce constat ils cherchent à définir la meilleure voie possible pour que les questions nationales s’articulent avec les luttes sociales. Ils pointent le fait que la relativisation des frontières et l’intensité des circulations internationales ne font pas disparaître les nations « historiques », voire même les renforcent. Entre ces deux positions contradictoires une infinité de points de vue peuvent être relevés, depuis le débat sur les « États-Unis d’Europe » au XIXème siècle jusqu’aux récentes polémiques sur l’Union européenne. Et, si l’on sort de l’Europe, pensons combien la notion de « peuple opprimé » a longtemps occupé le devant de la scène pour les mouvements socialistes (et communistes), notamment dans les anciens Empires coloniaux et en Amérique Latine ; où la question nationale était avant tout celle de l’émancipation de l’oppression coloniale.

Nous revenons brièvement ici sur une séquence historique : celui du débat dans le socialisme à la fin du XIXème siècle. C’est à ce moment-là que les principales positions ont été exposées. Et malgré le temps qui nous sépare de ces expériences, elles peuvent encore nous permettre de réfléchir aux rapports entre la gauche et les questions nationales.

Une « nation socialiste » ? Autour d’un débat

Au début des années 1880, celui qui s’impose progressivement comme une des grandes têtes pensantes du socialisme international, l’autrichien Karl Kautsky (bientôt surnommé le « pape du marxisme »), publie un texte sur la question nationale. Nous sommes alors dans une conjoncture particulière ; pour la première fois depuis 1848 les organisations politiques se réclamant du socialisme commencent à s’implanter dans plusieurs pays européens. Désormais, elles doivent prendre position sur toute une série de questions concrètes au-delà des grandes déclarations habituelles. Si nous suivons Kautsky, la nation moderne est essentiellement comprise comme une étape du développement historique liée à une conjoncture particulière, celle du développement du capitalisme et de l’affirmation de la bourgeoisie. Le monde socialiste à venir, dont le mouvement ouvrier organisé est l’incarnation, dépassera les frontières nationales à venir et offrira, à terme, un monde débarrassé des antagonismes nationaux. Selon cette perspective – qui inspirera durablement la frange des internationalistes radicaux – toute revendication nationale apparaît comme un frein au développement de la cause socialiste. Rosa Luxemburg, juive polonaise naturalisée allemande, célèbre pour son opposition au réformiste Bernstein, va encore plus loin en refusant de soutenir la revendication d’indépendance de la Pologne en 1896. Elle réclame des droits culturels pour les peuples dans le cadre de vastes structures, mais craint que la création de nouveaux États, particulièrement en Europe centrale et orientale, ne développe une multitude de micro-nationalismes.

Quelques années plus tard, dans un contexte de montée en puissance des revendications des nationalités slaves, est publié un ouvrage essentiel. En 1907, l’Autrichien Otto Bauer propose dans La question des nationalités et la social-démocratie d’apporter un point de vue particulier. Dans cet ouvrage dense, il cherche à ouvrir la définition de la nation afin de l’adapter aux réalités multinationales de l’Empire des Habsbourg. En effet ce dernier, dans la partie autrichienne, avait notamment une forte minorité tchèque de plus en plus revendicative. Refusant la sécession et favorable à un vaste cadre multinational, Bauer propose d’offrir à chaque individu qui le souhaite (une « autonomie personnelle ») des droits culturels sans remettre en cause la structure supranationale. La nation devient avec lui un processus évolutif et ouvert, même si ses propositions demeurent difficiles à appliquer. On évoque alors un « austro-marxisme », une théorie autrichienne des nationalités adaptée aux grands Empires.

Ces propositions sont loin de faire consensus. Une large part des socialistes prône l’assimilation des minorités au profit d’une langue et d’un peuple, afin d’éviter d’empoisonner la vie politique avec des questions de minorités. D’ailleurs dans certains cas même Otto Bauer partage cette conviction. Il considère par exemple que les Juifs doivent pleinement s’assimiler à la culture allemande. N’est-il pas plus utile pour des « petits » peuples de se joindre aux « grands » ? Contre Bauer, les bolcheviks russes considèrent en revanche qu’il existe des critères pour définir une nation et qu’il est possible de s’appuyer sur les revendications nationales pour provoquer la destruction des Empires. Joseph Staline – alors peu connu – répond à Bauer dans Le marxisme et la question nationale (1913) : il existe quelques critères objectifs pour définir une nation (langue, territoire, culture…). Ne pas reconnaître cela risque de rendre impossible toute politique socialiste. Quant à proposer des réformes pour les nationalités, n’est-ce que pas faire le jeu des classes dominantes en pérennisant de fait le cadre impérial ?

Et la France dans tout cela ? Elle est évidemment aussi concernée par ces questions : des langues régionales aux questions coloniales, il s’agit même d’un point non négligeable. Mais il n’existe pas véritablement de débat sur la délimitation et la définition de la nation française, considérée largement une entité acquise. Sur la question coloniale, certains socialistes comme Jaurès et Édouard Vaillant se dégagent du « socialisme colonial » très répandu, que peut même partager une partie de l’aile gauche du mouvement socialiste. Il n’en reste pas moins que c’est bien à Berlin, Vienne, Prague ou Petrograd que le débat fait rage, offrant une large palette de positions contradictoires. Et jusqu’en 1917, le « droit des nations à disposer d’elles-mêmes » n’avait donc rien d’une évidence. Mais avec l’effondrement des Empires à la fin de la guerre, les 14 points du président Wilson et la révolution bolchévique, les préventions à l’égard des « micro-États » sont balayées. Une nouvelle séquence s’ouvre alors.

Postérités d’un débat

Ces positions, si on les extrait de leur contexte immédiat pour penser sur la longue durée le rapport de la gauche, permettent de relever la richesse de la tradition socialiste… comme ses limites. Une grande richesse, car il est incontestable que les problèmes qui se posent depuis la fin du XIXème siècle aux mouvements ouvriers sur le rapport entre nation et internationalisme ont été ensuite une (si ce n’est « la ») question fondamentale posée à toute politique socialiste prétendant à l’émancipation d’un peuple. Mais aussi des limites, car il est tout aussi évident que, parmi les diverses options proposées, aucune ne peut prétendre avoir résolu la question. Luxemburg, Kautsky, Bauer et Staline pensaient tous que, tôt ou tard, une solution serait trouvée pour dépasser les antagonismes nationaux qu’ils avaient sous leurs yeux. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils faisaient preuve d’un optimisme excessif.

Penser la nation

Que retenir donc de cette séquence pour continuer à penser ces problématiques ? Les plus internationalistes ont assurément sous-estimé la persistance du fait national, l’attachement des populations à ce type d’identité (particulièrement en contexte colonial), et de fait négligé la force propulsive du « droit des nations à disposer d’elles-mêmes ». De ce point de vue les avertissements de Rosa Luxemburg à l’égard du nationalisme nous disent évidemment encore quelque chose dans un contexte de montrée des extrêmes-droites dans plusieurs pays européens. Mais en revanche sa tendance à minimiser les revendications nationales (et surtout leur ancrage populaire) ne nous semble plus d’une grande aide. A l’inverse, ceux qui misaient sur l’assimilation des populations minoritaires et la défense de quelques « grandes » nations porteuses d’un processus de civilisation ont naïvement pensé qu’une appropriation « de gauche » de la culture nationale permettrait de couper l’herbe sous le pied aux courants nationalistes. Ajoutons que la plupart de ces derniers ont largement minimisé les dimensions criminelles et oppressives de la domination coloniale. Une large partie des représentants du socialisme réformiste au début du vingtième siècle, autour d’Eduard Bernstein notamment, n’ont guère réfléchi aux risques du nationalisme et encore moins aux hiérarchies induites par le contexte colonial.

Les théoriciens qui ont peut-être le moins vieilli sont ceux qui ont su allier un certain pragmatisme dans ces questions (faisant en quelque sort du « cas par cas » en tenant des réalités de domination et d’oppression), sans pour autant abandonner la perspective du socialisme et celle du respect des droits des minorités. On peut retenir trois ensembles : le socialisme républicain « à la française » autour de Jean Jaurès, l’austro-marxisme autrichien et le bolchévisme jusqu’au début des années 1920, qu’il faut dissocier sur ce point de la période stalinienne[2]. Jaurès se montre attentif de plus en plus aux revendications coloniales, tout en demeurant patriote et républicain. Il n’envisage pas un instant la disparition du fait national sous une régime politique socialiste ; il faut faire vivre la nation dans ce qu’elle a de plus progressiste et universel. Bauer tente quant à lui d’envisager une articulation entre les structures supranationales et les réalités de multiples « petites » nationalités locales. Enfin les bolcheviks ont perçu l’importance du fait national pour le vingtième siècle, particulièrement dans le domaine colonial, là où d’autres pensaient qu’un ordre international dominé par l’Europe occidentale demeurait l’horizon indépassable de l’histoire humaine. Tous ont certes négligé certaines réalités. Mais leurs théories peuvent encore nous parler : leur habilité pragmatique leur permet de traverser le temps, ainsi que leur capacité à articuler universel et particulier.

Ces quelques théories conservent donc une certaine actualité pour comprendre les difficultés auxquelles doivent faire face les gauches européennes. Celles-ci sont en effet déchirées sur des points majeurs, qu’illustrent encore les négociations des organisations de gauche françaises en vue des élections législatives de juin 2022. Quelle place doit-on accorder à la souveraineté nationale dans un contexte où le supranational occupe le devant de la scène ? L’Europe – plus exactement l’Union européenne – peut-elle être un point d’appui pour structurer le combat social et politique ou bien, au contraire, représente-t-elle un obstacle rendant impossible toute alternative ? On retrouve ici, mutatis mutandis, les interrogations sur les structures supranationales d’avant 1914. Et ce n’est pas sans fondements solides que d’aucuns ont parfois comparé l’Union européenne à l’Empire austro-hongrois. Avec les mêmes qualités et défauts… et un destin similaire ?

Plusieurs contributions récentes nous invitent d’ailleurs à repenser sur la longue durée le problème. Dans un ouvrage qui vient de paraître, Etienne Balibar reprend sur ses interventions des trente dernières années sur les questions « cosmopolitiques », les mettant en perspective dans la conjoncture actuelle[3]. Il y est notamment question d’une généalogie de « l’internationalisme » et du « cosmopolitisme » depuis Kant et Marx, tandis certains textes reviennent sur l’actualité la plus brûlante relative aux questions migratoires et aux succès incontestables des courants nationalistes. Mais Balibar, en dépit d’intuitions et de développements lumineux, nous semble malgré tout contourner un des enjeux essentiels : pour une large partie des populations d’Europe occidentale, tout projet social semble inaudible car le nationalprime, ou persiste. Ce national peut certes recouvrir des réalités diverses. Mais la question majeure est celle, nous semble-t-il, de la réponse politique à apporter à cet état de fait. Il est impossible d’affirmer « plus d’Europe et moins de frontières nous aideront » ; pas plus que « retrouvons notre souveraineté comme il y a cinquante ans » ne semble crédible. C’est donc une forme de pragmatisme exigeant, caractéristique d’un certain nombre de courants socialistes et marxistes d’avant 1914 qu’il nous faut retrouver. Faute de quoi les idéaux portés par la tradition socialiste disparaîtront durablement de l’horizon de franges grandissantes de la population.

[1] Professeur des Universités (Histoire contemporaine, Rouen Normandie). Membre de l’Institut Universitaire de France. Auteur de Quand la gauche pensait la nation (Fayard, 2021) et coordinateur du numéro d’Actuel Marx, avec Bruno Tinel, « Nation(s) » (2/2020). Tous les théoriciens et les textes mentionnés dans cet article y sont référencés avec précision.

[2] Sur ce dernier point soulignons que le Staline d’avant la Première guerre mondiale n’est pas le maître tout puissant de l’URSS des années 1930 ; en 1913 il ne fait qu’exprimer ce que pense le courant de gauche de la social-démocratie russe.

[3] Etienne Balibar, Cosmopolitique. Des frontières à l’espèce humaine, Paris, La Découverte, 2022.

Jean-Numa Ducange est Membre junior de l’Institut Universitaire de France (2020-2025) et professeur d’histoire contemporaine ainsi que d’histoire sociale et politique du XIXème siècle à l’Université de Rouen. Il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés au socialisme et à la Révolution française.

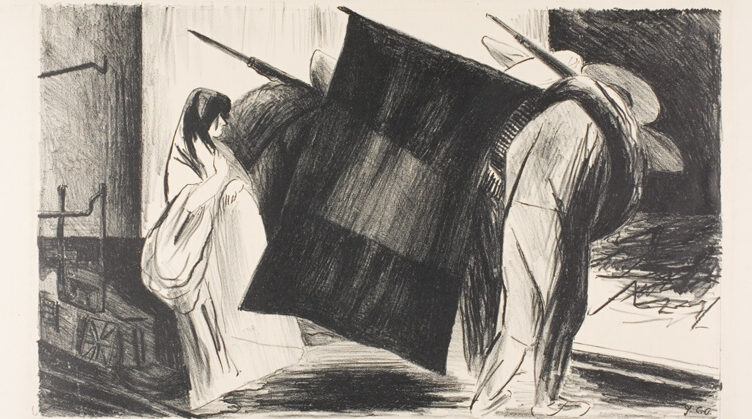

Illustration : « The Flag », José Clemente Orozco, 1928 © 2018 Artists Rights Society (ARS), New York / SOMAAP, Mexico City.