Penser la fabrique des espaces publics par le genre

07/01/2021

Que serait donc une ville par et pour les femmes ? Comment le genre trouverait-il sa traduction dans l’espace public ? Et « concrètement » que faudrait-il faire ? Voilà les questions fréquentes auxquelles se confronte qui veut aborder les espaces urbains au prisme du genre. Et voilà qui pourrait désemparer, si on ne pensait au pas de côté proposé par Dolores Hayden[1] : « A quoi ressemblerait une ville non sexiste ? ». Et en réalité, c’est bien de cela dont il s’agit, de cette expérience-là vécue par un peu plus de la moitié de la population urbaine.

Il n’apparaît à personne, de façon critique, de penser que la conception de l’espace serait neutre du point de vue des classes sociales. Et en effet, les dispositifs dits « politique de la ville » sont là pour témoigner de tentatives de réparation, plus ou moins abouties selon les volontés politiques locales et les cadres autorisés par les organismes financeurs nationaux. Si l’on considère que le genre est cette relation asymétrique entre les êtres humains, hiérarchisant ce qui relève du masculin et ce qui tient du féminin, il devient aisé d’y lire un rapport de pouvoir. Posons ainsi notre réflexion dans les pas de l’historienne Joan W. Scott « le genre est un élément constitutif de rapports sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes, et le genre est une façon première de signifier des rapports de pouvoir », c’est-à-dire « un champ premier au sein duquel ou par le moyen duquel le pouvoir est articulé »[2].

Enfin si, à la suite d’Henri Lefebvre[3], l’on considère que la production de l’espace est une production sociale, alors il n’est pas difficile de comprendre que les rapports de genre inégaux (qui sont des rapports sociaux) s’y illustrent autant que les rapports de classes sociales ou que tout autre rapport social organisant la société (parmi eux le racisme, par exemple).

Avant toute chose, il faut revenir aux manifestations des stéréotypes de genre, c’est-à-dire des droits, rôles, fonctions attribuées aux personnes selon qu’elles sont socialement identifiées comme masculines ou féminines. Les stéréotypes sont donc des clichés, des opinions, des regards figés sur ce qui est, et/ou sur ce qui doit être. Ils participent d’une réification catégorielle, empêchant de penser les processus inhérents aux rapports sociaux.

Ainsi les femmes se trouvent-elles majoritairement chargées de s’occuper de personnes tierces (enfant, personne devant recevoir des soin…) de la famille (accompagnement pour des activités ou des soins en dehors du domicile, courses alimentaires ou vestimentaires, soin du domicile…). Multipliant les tâches à effectuer auxquelles peut s’ajouter un emploi rémunéré, les femmes ont une pratique de l’espace circulatoire. Leurs déplacements sont donc particulièrement fractionnés et complexes puisqu’ils tiennent compte de toutes ces obligations. On pourrait dire qu’ils sont l’expression spatiale de leur charge mentale. Les déplacements des hommes sont dans l’ensemble bien moins complexes, liés principalement à des mobilités qui n’engagent qu’eux-mêmes et leurs propres activités, leur propre sociabilité.

Les mobilités des femmes et des hommes par leurs spécificités fabriquent des espaces publics, les discriminations y ont des expressions particulières, au-delà des seuls stationnements ou circulations. Les stéréotypes de genre allouent par exemple aux hommes la nécessité quasi biologique à se dépenser en faisant du sport. Les infrastructures sous forme de terrain de jeu collectif ou bien sous formes d’agrès de musculation, ou autre skatepark sont les lieux de la performance physique et de sa mise en scène. L’occupation de l’espace public sportif est majoritairement masculine quelle que soit la taille de la commune, quelle que soit la prédominance de son environnement rural ou urbain, bâti dense ou pavillonnaire. Le stationnement dans l’espace public stéréotypé féminin est celui des bancs de surveillance autour des équipements de jeux pour enfants. Ces bancs sont d’ailleurs sans doute les seuls qui ne posent pas de problème d’usages, ou de territorialités.

Ce sont des exemples ponctuels d’équipements de l’espace public urbain qui par leur destination privilégient les usagers au détriment d’usagères, mais il s’agit ici de dépasser ces seules assignations fonctionnelles de mobilier urbain pour en lire l’influence bien plus importante qui relève des plans d’urbanisme.

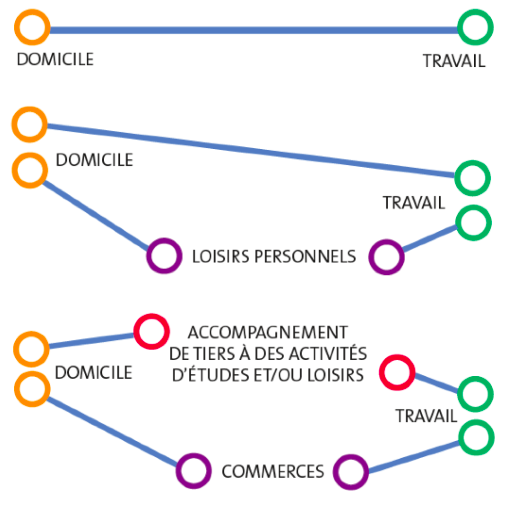

La construction fonctionnaliste de la ville moderne, en fragmentant l’espace, poussant aux marges des villes les espaces commerçants (centres commerciaux, espaces franchisés) et les espaces productifs, a eu pour conséquence un allongement des chaînes de déplacement quotidiennes des personnes (fig 1.) s’occupant des tâches reproductives du foyer (courses, tâches domestiques, accompagnement…)

Exemples de chaînes de déplacements. (graphisme Claire Pasquet)

Or l’analyse socio-sexuée des usages urbains montre que les femmes accèdent moins souvent que les hommes à la motorisation (que ce soit par le passage du permis de conduire et/ou l’acquisition d’un véhicule), elles sont donc plus souvent dépendantes d’une tierce personne ou bien des transports en commun (fig 1.). Percevant des revenus (salaires, et allocations ou pensions calculées sur les revenus) inférieurs à ceux des hommes, elles se trouvent également à devoir composer avec l’espace pour trouver les lieux les moins onéreux pour remplir ces tâches d’approvisionnement. Bien évidemment cette discrimination spatiale et sociale est accentuée pour les familles monoparentales dont la personne référente est une femme dans plus de 80% des cas et pour les personnes âgées vivant seules, là aussi très majoritairement des femmes.

Enfin, il convient d’apporter la quatrième dimension au quotidien évoqué ici : celle des temporalités, des rythmes. Le plus marquant, parce que le plus communément commenté est celui de l’alternance jour-nuit et de la négociation permanente qu’il est nécessaire d’opérer pour justifier de sa présence en ville la nuit.

En effet, l’accès à l’espace public la nuit si on l’appréhende au prisme du genre révèle une injonction contradictoire commune à tout régime politique de domination. Dans un premier temps, la nuit est un espace confisqué. L’injonction faite aux femmes à avoir peur, à devoir se méfier limite les pratiques de l’espace nocturne. Plus encore que le jour, l’espace public n’est marqué que par des déplacements, rapides, calculés, dans lesquels s’illustre la mise en place d’une performance du corps dans la démarche, la façon de s’exposer ou non aux regards des autres. Si dans la journée, les femmes déjouent une supposée disponibilité de leurs corps, par différentes techniques (écouteurs, marche rapide, changement du trottoir), la nuit ces stratégies deviennent encore plus systématiques. Elles sont acquises et intégrées depuis l’enfance : marcher rapidement, ne pas regarder directement les inconnus dans les yeux, ne pas donner suite à des sollicitations, changer de trottoir.

Ces apprentissages de la ville la nuit sont une constante négociation du droit à être présente dans l’espace urbain, à évoluer, pour dépasser l’injonction à avoir peur et donc à disparaître de la ville dès que se fait l’obscurité. C’est également une invitation récurrente à justifier et assumer une présence « à ses risques et périls » dès lors qu’est défié le caractère de vulnérabilité attribué aux femmes.

Dans un second temps, la nuit est un temps travaillé, imposé, déréglementé. La loi du 9 mai 2001 levait en effet l’interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie garantie depuis 1892 au prétexte de l’égalité recherchée entre les femmes et les hommes. Ainsi dans ces mêmes quartiers dits « politique de la ville » où logent nombre de familles ouvrières monoparentales, les femmes sont donc plus nombreuses à travailler la nuit, s’ajoutant aux professions déjà sollicitées des métiers hospitaliers, d’entretien de surface. L’extension des horaires d’ouverture des grandes surfaces commerciales implique, elle aussi, une plus grande part de salariat féminin nocturne[4]. Le croisement de l’injonction à ne pas être dehors la nuit et celle, économique, au contraire à rendre possible l’expansion des services offerts par la grande ville porte là encore une conséquence scalaire. En effet, les territoires nocturnes, auxquels le discours général attache un caractère anxiogène, sont parcourus pour la nécessité d’un emploi rémunéré sont ceux des espaces de banlieue, périphériques, pour satisfaire les besoins, ou les nécessités de la ville centre, qui poursuit de se définir par sa fonction de lieu d’accumulation du capital.

Ce dernier exemple des limites imposées et sans cesse négociées nécessite de dépasser la seule question du genre, comme dimension intervenant dans la planification urbaine, mais bien comme partie prenante de l’imbrication des rapports sociaux et spatiaux. La double injonction, de contrôle des corps, de leurs déplacements et du développement économique capitaliste invite à faire entrer la dimension spatiale de l’intersectionnalité[5] de même qu’à étendre la subalternité[6] non pas seulement aux seuls individus mais également aux territoires envisagés comme résultats et supports de construction collective.

Toutefois, la prise en compte du genre dans la production urbaine prend de plus en plus d’importance et parallèlement à la diversité des réflexions et des propositions militantes, existe un processus d’institutionnalisation à diverses échelles. Ainsi, trente ans après la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes (Nairobi, 1985), vingt ans après la quatrième (Beijing, 1995), le « gender mainstreaming », c’est-à-dire l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques, devient un axe transversal de la gouvernance.

Depuis 1991, l’Union européenne préconise de l’intégrer à l’ensemble des champs de politique publique, des processus de prises de décision. Puis, deux ans après la définition de l’intégration du genre par le Conseil Economique et Social des Nations Unies, le Conseil de l’Europe affirme :« L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes (ou gender mainstreaming) consiste en la (ré)organisation, l’amélioration, l’évolution et l’évaluation des processus de prise de décision, aux fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques. »

En ce qui concerne le territoire français, l’inscription du gender mainstreaming au cahier des charges des opérations de renouvellement urbain lors de la définition des contours du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) a fait figure d’accélérateur dans la prise en compte du genre dans les dispositifs d’urbanisme et de réhabilitation, principalement dans les quartiers populaires, notamment via des fléchages « urbanisme égalitaire » de l’ANRU. Le rôle de « caution » des politiques européennes n’a sans doute pas été sans effet en enjoignant à concevoir cette dimension transversale de la prise en compte du genre. Néanmoins, si l’incitation à intégrer le genre dans les politiques publiques se traduit principalement dans les processus de concertation et de diagnostics partagés, elle ne se poursuit que bien plus lentement dans les appels d’offre à maîtrise d’œuvre. Ainsi les cahiers des charges des procédures qui permettent à un commanditaire privé ou public (le maître d’ouvrage) de choisir la ou les entreprises pour réaliser une prestation (études préalables, conception, travaux,…) intègrent rarement des prérequis d’approche genrée que soit ou non sous la forme d’un fléchage « urbanisme égalitaire ». Ceci montre bien la nécessité de prendre en compte cette dimension dès les diagnostics préalables à toute opération d’urbanisme.

S’il est indéniable que ces évolutions constituent des progrès dans l’attention portée aux rapports de genre, elles se heurtent à un certain nombre de limites qui sont autant de signes de réaction et laissent apparaître plus ou moins nettement des mécanismes voués à diluer le contenu revendicatif féministe.

En effet, la plasticité du capitalisme lui permet d’être en mutation permanente, absorbant et faisant sien les vocabulaires et les objets de lutte développés contre lui. Le genre ne fait pas exception.

Toutefois, il ne s’agit pas pour autant de repousser toute tentative. On l’aura compris s’il n’est pas question de concevoir un urbanisme pour les femmes, c’est bien la perspective d’une ville pour toutes et tous qui est d’actualité. Ici une visée intersectionnelle est nécessaire afin d’en évacuer toute forme de discrimination et de domination, de classe, de « race » et bien entendu de genre. L’expérience que j’ai pu mener à Gennevilliers[7] durant 6 années grâce à l’engagement de la municipalité, de 2014 à 2020 a permis quelques propositions de micro-aménagements, telles qu’une réflexion sur les bancs publics, leur nombre et leur disposition, des actions participatives amplifiants des initiatives habitantes comme d’imaginer des vergers participatifs de maraude appuyés sur la dynamiques des jardins partagés principalement fréquentés par des femmes, des usages mixtes de certains espaces comme les parvis de bâtiments culturels et sociaux, les cours d’écoles… l’usage de terrains de sports encadré afin de promouvoir des pratiques féminines ou enfin l’usage de la création participative de spectacle vivant comme moyen de recherche.

Reste néanmoins que la seule transformation urbanistique des espaces de la vie quotidienne locale ne peut pas tout si elle n’est pas accompagnée d’interventions multiscalaires et d’une volonté politique rigoureuse.

[1] Hayden Dolores, 1980, trad. 2017, « A quoi ressemblerait une ville non sexiste ? Hypothèses à propos du logement, du projet urbain et du travail humain », traduction Igor Martinache, In Faure Emmanuelle, Hernandez-Gonzalez Edna et Luxembourg Corinne La ville : quel genre ? L’espace public à l’épreuve du genre, Ed. Le Temps des Cerises, Montreuil, p. 19-45

[2] Scott Joan W., Varikas Éléni. 1988, « Genre : Une catégorie utile d’analyse historique ». In: Les Cahiers du GRIF, n°37-38, 1988. Le genre de l’histoire. pp. 125-153.

[3] Lefèbvre Henri : 1974, Production de l’espace, Paris, Anthropos.

[4] Le premier confinement du printemps 2020 a largement mis en lumière ces métiers du care, leur nécessité et leur si faible reconnaissance, notamment en termes salariaux.

[5] Luxembourg Corinne, 2020, « Penser l’espace des systèmes de discriminations : pour une lecture spatiale de l’intersectionnalité », in Cahiers de la Lutte Contre les Discriminations, n°12.

[6] Spivak Gayatri Chakravorty : 1988 (trad. 2009), Les subalternes peuvent-elles parler ?, traduction Jérôme Vidal, Paris, Editions Amsterdam

[7] Luxembourg Corinne, Labruyère Damien, Faure Emmanuelle, 2020, Les sens de la ville : pour un urbanisme de la vie quotidienne, Ed. Le Temps des Cerises, Montreuil.