Vers la pleine santé par l’Etat social-écologique

26/10/2020

Des limites planétaires aux frontières social-écologiques

Il existe trois manières au moins de se représenter le défi écologique de la première moitié du 21ème siècle. La première est celle des « limites planétaires ». L’article du collectif regroupé derrière Johan Rockström qui a popularisé cette approche[1] a connu un retentissement considérable (ses différentes versions ayant été citées à ce jour près de 10 000 fois dans la littérature académique).

Ce modèle des limites planétaires souffre pourtant d’un défaut sérieux : les « limites » de la biosphère, considérées de manière isolée, sont présentées comme relevant de la physique ou de la chimie (les auteurs parlent de « seuils biophysiques » à ne pas franchir). Or il faut plutôt comprendre nos crises écologiques non pas sous l’angle de la limite biophysique mais de la frontière sociale-écologique, mettant en jeu la responsabilité et la vulnérabilité différenciées de groupes humains confrontés à des crises environnementales dont ils sont les agents et les acteurs.

Les 1,5 ou 2 degrés de réchauffement mentionnés dans l’Accord de Paris sont bien des frontières choisies et non des limites subies, frontières dont le tracé humain déterminera le sort de centaines de millions de personnes. Les crises écologiques étant des questions sociales, l’enjeu les concernant consiste en effet à comprendre quelles causes sociales les engendrent et quelles conséquences sociales elles induisent en retour.

C’est ici qu’intervient la représentation du « Donut » (figurant un beignet) proposée pour la première fois par Kate Raworth dans un document de travail d’Oxfam en 2012. Raworth entendait alors ajouter un plancher social (formé de 11 variables sociétales telles que la « sécurité alimentaire, l’eau et l’assainissement ou les soins de santé ») au plafond écologique (constitué des 9 limites planétaires, dont la biodiversité ou le changement climatique).

« Entre les deux limites, écrit Raworth, se trouve un espace – qui a la forme d’un beignet – et qui représente un espace sûr sur le plan environnemental et juste sur le plan social dans lequel l’humanité peut prospérer. » Elle ajoute : « Ce cadre met en relief le caractère interconnecté des dimensions sociales, environnementales et économiques du développement durable. » Mais c’est justement, au contraire, la faiblesse majeure de cette représentation.

Car l’enjeu est bien de saisir l’interrelation, l’articulation, l’imbrication et non pas la simple juxtaposition ou mise en parallèle entre systèmes sociaux et systèmes naturels. Puisqu’il s’agit d’entrelacer question sociale et défi écologique, il faut donc que les cercles entrent en relation d’une façon ou d’une autre. L’image de cercles concentriques, avec au centre les différentes dimensions du bien-être humain et en périphérie les écosystèmes, permet déjà de visualiser l’encastrement des systèmes économiques et sociaux dans la biosphère.

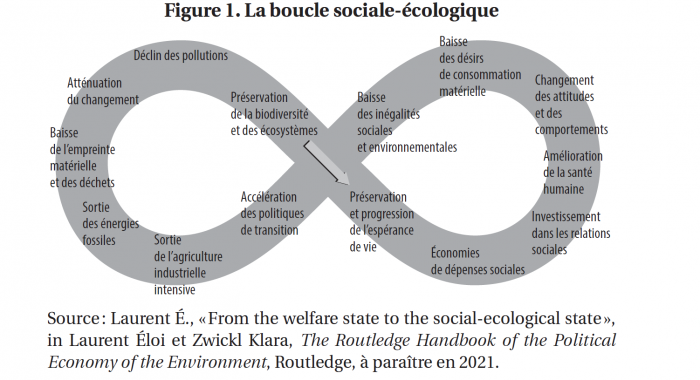

Mais on peut, et pour tout dire on doit aller plus loin pour intégrer les deux cercles sociaux et naturels, en esquissant par exemple une boucle de rétroaction sociale-écologique (Figure 1) qui reproduit le symbole mathématique de l’infini mais évoque aussi un « ruban de Möbius » (figure qui a inspiré le logo du recyclage et par extension de l’économie circulaire).

Cette représentation stylisée, qui met en scène des synergies sociales-écologiques dynamiques (c’est-à-dire des convergences entre systèmes sociaux et naturels profondes et s’inscrivant sur la durée), permet de mettre en lumière deux nœuds essentiels : le lien entre santé des écosystèmes et santé humaine ; le lien entre inégalités et crises écologiques.

J’ai exploré le rapport entre crise des inégalités et crises écologiques depuis plus d’une décennie dans une série de travaux auxquels je me permets, faute de place, de renvoyer les lectrices et lecteurs intéressés[2] pour me concentrer ici sur le nœud santé-environnement.

Le nœud essentiel de cette boucle relie en effet santé des écosystèmes et santé des humains. La santé apparaît bien comme la clé du développement humain sous contrainte écologique parce que c’est l’interface entre systèmes humains et écosystèmes. On peut parler à ce sujet de « pleine santé » (comme on parlait au 20ème siècle de plein emploi), autrement dit d’une santé humaine comprise dans toutes ses ramifications et implications (santé physique, santé psychique, liens sociaux, bonheur, inégalités sociales de santé, santé environnementale, inégalités environnementales, bienfaits des écosystèmes). Pleine santé s’entend donc comme la santé d’une humanité pleinement consciente de l’importance vitale de son environnement et dont les systèmes économiques n’ont de sens et d’avenir qu’encastrés dans la biosphère, qui leur a donné la vie, les nourrit et les emportera dans sa chute si elle devait advenir. Rappelons que nous n’avons réussi dans notre longue histoire qu’à vaincre définitivement un seul virus : la variole, éradiquée le 9 décembre 1979. Notre existence sur la planète consiste donc fondamentalement à vivre avec plutôt que contre. La pleine santé souligne aussi la solidarité sanitaire entre humains : ma santé ne peut pas s’épanouir en dégradant la tienne.

Par exemple, l’investissement dans les relations sociales peut avoir des bienfaits à la fois sanitaires et écologiques. Le lien entre qualité de la vie sociale et santé physique et physiologique est d’une robustesse remarquable. Le lien entre isolement social et matérialisme est moins net mais néanmoins bien établi. Il y a donc tout lieu de penser que des personnes vivant dans une société centrée sur la qualité des liens sociaux et non la consommation de biens matériels seront en bien meilleure santé ce qui les conduira à accorder plus d’attention et de ressources à la préservation de leur environnement, qui est le garant ultime de leur santé.

La pleine santé réconcilie en outre les horizons de temps long et court, car c’est aussi la meilleure résistance ici et maintenant face aux crises écologiques. Elle nous permet de préparer l’avenir tout en affrontant le présent. L’impact de la pandémie de Covid-19 – dont l’origine est la destruction de l’environnement – sur un pays comme la France, considéré comme un des plus avancés en matière médicale, offre une illustration frappante de la vulnérabilité sanitaire face aux défis écologiques.

Mais on peut également démontrer de manière positive la pertinence du lien essentiel postulé au cœur de la boucle sociale-écologique entre santé des humains et santé des écosystèmes. Des centaines d’études minutieuses et robustes ont abouti à une véritable cartographie des bienfaits de la biodiversité et des écosystèmes pour la santé, dont on se contentera ici de préciser certains aspects peu ou mal connus de ces interrelations, et notamment le lien entre écosystèmes et bonheur humain.

La dernière édition du World Happiness Report consacre ainsi un chapitre à cette question. Les auteurs identifient trois liens essentiels entre écosystèmes et satisfaction mentale : d’abord, la « biophilie », qui postule un lien instinctif et étroit entre les êtres humains et d’autres organismes vivants ou habitats découlant de l’évolution biologique. Nous aimons les écosystèmes et les êtres de nature de manière désintéressée, non instrumentale, comme des parents plus ou moins proches.

Ensuite, les environnements naturels peuvent avoir des effets positifs indirects sur notre bonheur, en encourageant certains comportements, par exemple l’exercice physique ou les interactions sociales, ce qui améliore la santé mentale ou physique et la longévité, et par contrecoup la satisfaction subjective.

Enfin, les environnements naturels peuvent être exempts de certains facteurs de stress pour les humains, tels que la pollution atmosphérique ou sonore, qui sont associés à des maladies respiratoires et cardiovasculaires, tandis qu’ils nous offrent des « aménités environnementales » (les aménités environnementales peuvent être définies comme des avantages ou des agréments tirés des ressources naturelles, tels que la beauté ou la qualité de l’air). Dans les deux cas, la satisfaction humaine s’en trouve améliorée.

Cette approche holistique entre en résonnance et converge avec les réflexions contemporaines sur l’importance de développer la médecine préventive (par rapport à la médecine curative) et sur le nécessaire passage d’un système de soin fondé sur l’acte (voire, dans sa dérive économiciste, sur le séjour) à un système centré sur l’état de santé. Elle conduit à un système d’indicateurs (un tableau de bord de la pleine santé) à même de guider les politiques publiques : l’espérance de vie, bien entendu, mais aussi différents éléments mesurables : inégalités environnementales, inégalités sociales de santé, etc. Elle appelle donc des politiques publiques d’un nouveau genre regroupées sous l’égide d’une institution nouvelle : l’Etat social-écologique.

Vers un Etat social-écologique libéré de la croissance

Sous l’effet de l’accélération fulgurante de nos crises écologiques, deux agendas de réflexion et de réforme sont montés en puissance dans les sphères associative, académique et politique depuis une dizaine d’années. Le premier vise à articuler la question sociale au défi environnemental. Le second vise à dépasser la croissance économique comme horizon collectif. Deux nécessités sont à présent devant nous à ce sujet : d’abord faire converger les deux agendas de la sociale-écologie et de la sortie de la croissance ; ensuite inventer des institutions susceptibles de les faire aboutir.

Je propose dans cette perspective de bâtir un État social-écologique libéré de la croissance visant la pleine santé. Parce que les crises écologiques sont des risques sociaux qui appellent de nouvelles formes de protection collective, l’État social-écologique doit se constituer au début du 21ème siècle pour protéger le bien-être humain en mutualisant le risque écologique, comme l’a fait l’État providence avec succès depuis presque un siècle et demi avec tous les grands risques sociaux liés au travail : chômage, vieillesse, maladie, invalidité, etc. Mais cette institution nouvelle n’a de sens que si elle est encastrée dans un processus dynamique que l’on peut choisir de nommer « transition du bien-être », dont le but n’est pas l’augmentation des grandeurs macroéconomiques, comme la croissance du PIB, mais la préservation du bien-être humain, qui dépend fondamentalement de la protection de la biosphère.

À quoi sert l’État providence ? La différence de traitement des populations européenne et américaine pendant la crise du Covid-19 permet d’en proposer une définition simple : c’est l’institution qui permet d’éviter d’avoir à choisir entre risquer de mourir de faim ou d’étouffement. Des dizaines de millions d’Américains, sans autre source de revenu que leur force de travail, ont été réduits à ce choix cruel. S’interroger sur la mission de la protection sociale au 21ème siècle suppose de revenir à sa vocation première pour la projeter vers l’avenir. La protection sociale vise à transformer l’incertitude en risque pour mutualiser et réduire celui-ci et ainsi atténuer l’inégalité sociale.

Si la protection sociale est bien la mutualisation du risque social en vue de sa réduction et d’une répartition plus équitable de sa charge entre les citoyens, convenons qu’en ce début de 21ème siècle, le risque social ne peut plus être pensé (et mutualisé) en dehors des crises écologiques qui menacent de plus en plus lourdement le bien-être humain. Cette articulation entre social et écologie, longtemps méconnue mais qui monte désormais en puissance, s’inscrit pourtant dans la pensée du développement soutenable depuis ses origines, il y a plus de trois décennies.

Un État social-écologique libéré de la croissance, financé par des économies de dépenses sociales et des prélèvements social-écologiques progressifs, s’avèrerait bien plus soutenable financièrement qu’un État providence aveugle aux crises écologiques qui, insidieusement, le minent et le ruinent. L’idée que la croissance est nécessaire pour « financer » les politiques sociales est une manière archaïque de concevoir ces politiques au siècle des défis environnementaux : il importe aujourd’hui, en matière sociale comme en matière énergétique, de passer d’une logique de dépense à une logique de sobriété. En effet, le prolongement écologique de l’État providence – qu’imposent les risques sociaux engendrés par les crises environnementales – repose sur une logique d’économies et non de dépenses gagées sur des prélèvements eux-mêmes assis sur des revenus. Le financement de l’État social-écologique peut ainsi être assuré par les économies colossales de dépenses sociales permises par l’atténuation des crises écologiques et de leurs conséquences ravageuses sur la santé humaine. Que l’on songe seulement aux économies générées par un traitement rationnel, c’est-à-dire non autodestructeur, des écosystèmes et de la biodiversité qui aurait permis d’éviter les épidémies de sida, d’Ebola, de MERS, de SRAS et bien entendu de Covid-19.

S’il fallait une illustration de l’urgence de cette réforme de nos institutions, ce serait le texte dit du « Ségur de la santé » présenté en juillet 2020 pour refonder notamment l’hôpital public dans la foulée de la crise du Covid-19. Trente-trois mesures détaillées sur des dizaines de pages et pas un mot sur les enjeux écologiques, autrement que pour inciter les établissements de soins à diminuer leur consommation d’énergie ou leur production de déchets. Quid de la santé environnementale, des inégalités environnementales de santé, de la santé des enfants en lien avec un environnement qui se dégrade à toute vitesse ? Quid du 21ème siècle ?

Dans notre âge de l’incertitude et de l’inquiétude écologique, le soin apporté à notre santé nous est avant tout une protection. L’espérance de vie est autant un bouclier qu’une boussole. Pour emprunter au champ lexical des politiques climatiques, c’est une démarche d’adaptation autant que d’atténuation. Plus nous apporterons de soin à notre santé, mieux nous saurons affronter les crises qui sont déjà là et devant nous. Et plus nous apporterons de soin aux écosystèmes qui sont la clé de notre santé, plus notre vie sera longue et plaisante.

[1] , « A safe operating space for humanity » (un lieu de vie sûr pour l’humanité), dont une première mouture a paru dans Nature en septembre 2009 et une seconde dans Science en février 2015.

[2] Pour une synthèse, voir Laurent, Éloi. 2020. The new environmental economics: sustainability and justice. Cambridge, UK ; Medford, MA: Polity Press.

Dr. Éloi Laurent est économiste senior à l’OFCE (Centre de recherches en économie de Sciences Po, Paris), professeur à l’École du management et de l’innovation de Sciences Po, à Ponts ParisTech et professeur invité à l’Université Stanford (Paris et Stanford). Macro-économiste de formation (doctorat), ses travaux portent sur la relation entre bien-être et soutenabilité, en particulier sur le lien soutenabilité-justice (l’approche sociale-écologique).

Ce texte est adapté de Eloi Laurent, Et si la santé guidait le monde ? – L’espérance de vie vaut mieux que la croissance, Les Liens qui Libèrent, novembre 2020.

Illustration : Alfred-Philippe Roll, Le 14 juillet 1880, inauguration du monument à la République, 1881, conservé au Petit Palais