Face à la crise du vivant, quelle juste place pour les États ?

02/02/2022

Regrettant que les États soient désignés comme les seuls acteurs potentiels de la transition écologique, Laurent Simon et Hervé Brédif, professeurs de Géographie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, encouragent au contraire des mécanismes de synergie entre l’État et les territoires. Ce n’est que de cette façon, par une prise en considération des réalités et des contraintes du terrain, que nous pourrons enrayer la crise climatique.

Sous l’effet du désespoir climatique qui s’empare de nombreux experts et commentateurs, une pression considérable s’exerce sur les États. Désignés comme premiers responsables des atermoiements de nos sociétés face à « l’urgence écologique », les voilà sommés d’agir, comme s’ils détenaient à eux seuls les clés d’une issue favorable.

Loin de soulager la pression et d’aider les États à trouver une juste place dans la réponse à apporter à la crise écologique, la négociation internationale et ses temps forts que constituent les COP (conférences des Parties) concentrent l’attention sur ce qui vient d’en haut, avant que ne soient aussitôt déplorée l’insuffisance des engagements pris. La biodiversité n’échappe pas à cette mécanique infernale :

« Nul ne peut plus l’ignorer : la planète s’achemine vers la sixième extinction. […] Avec un unique responsable : l’homme. […] Ce constat, établi avec la froide rigueur de la science, place l’humanité face à ses responsabilités, au moins autant que le réchauffement climatique. […] La réalité est que, en sapant la biodiversité, nous mettons en péril notre propre avenir. […] La réponse à l’alerte des scientifiques est désormais entre les mains des gouvernements. » (Le Monde, 6/05/2019)

Ces quelques lignes n’émanent pas du scénario d’un film catastrophe, mais de l’éditorial d’un grand quotidien. Elles retranscrivent pour l’essentiel le diagnostic dominant formulé par les instances et les acteurs impliqués dans le processus international en charge de la biodiversité. Quantité de rapports officiels et d’experts se contentent en effet d’affirmer que seules des mesures fortes et radicales de la part des États peuvent enrayer l’érosion du vivant. C’est à eux qu’il appartient de protéger les espaces de biodiversité face aux actions destructrices des humains ; à eux qu’il revient d’éduquer et de convaincre sur la base de connaissances scientifiques à développer ; à eux qu’il revient de réguler et de réorienter les modes de production et de consommation en limitant, voire en bannissant les pratiques toxiques.

Il faut passer outre la clarté et la simplicité apparentes du diagnostic global et de la « stratégie officielle » qui en résulte pour découvrir qu’un autre chemin d’espérance est à portée de main.

Effets paradoxaux en cascade

En matière de biodiversité, la modalité d’action mise le plus souvent en avant par les instances internationales réside dans l’indispensable effort de protection. La COP 15 de Kunming qui doit se tenir prochainement n’est pas encore réunie que déjà le résultat-phare est annoncé : le nouvel horizon de l’action sera de protéger 30% de l’ensemble des terres et des océans, bien davantage donc que lors des engagements pris dix ans plus tôt à Aichi (17% des terres et 10%des océans soit environ 12,5% de la planète). Les aires de protection sont l’emblème d’une démarche où les États, sur la base de diagnostics-experts, décident de l’instauration, sur des territoires choisis, de règles visant à limiter, voire à exclure les activités humaines, considérées comme forcément préjudiciables à la diversité du vivant. Pourtant, si l’on juge la pertinence de l’action à l’aune de son efficacité, une telle modalité d’action reste problématique. Les aires de protection ont assurément permis la conservation d’espèces et d’habitats remarquables, sans toutefois empêcher la perte de biodiversité ; elles ne font que l’atténuer, comme le montrent plusieurs travaux récents sur l’évolution des forêts tropicales en zone de protection (Laurence et al., 2012 ; Wade et al., 2020). En outre, elles s’avèrent mal adaptées au contexte du changement climatique qui devrait entraîner un déplacement des aires de répartition des espèces et des écosystèmes, peu compatible avec la pérennité des aires protégées. Plus fondamentalement, cette forme de sanctuarisation, sinon de sacralisation de la biodiversité remarquable a pour effet paradoxal de négliger la biodiversité ordinaire, pourtant non moins indispensable. En définitive, les financements publics sont concentrés sur quelques espaces jugés décisifs, comme c’est actuellement le cas au niveau international pour les hotspots de biodiversité. Au demeurant, de nombreux chercheurs en sciences humaines ont souligné la conflictualité résultant de démarches qui imposent aux sociétés locales des contraintes, voire une exclusion, sur la base d’un diagnostic rarement mis en délibération. Dans une déclaration récente (avril 2021 ), près de deux cents organisations se sont ainsi inquiétées de l’objectif de 30 % d’aires protégées avancé dans les textes préparatoires à la COP15. Ils affirment que « cet objectif est contreproductif et vient renforcer un modèle de conservation dépassé et non durable, qui risque de déposséder les personnes les moins responsables de ces crises, de leurs terres et moyens de subsistance ». Une telle modalité d’action instaure enfin une coupure préjudiciable entre humains et non-humains, alors que la reconnexion au vivant non-humain se présente comme l’une des voies de prédilection d’une reconquête de la biodiversité.

Sur un plan symbolique, une telle logique est également lourde de conséquences. En faisant de l’État le principal garant de la biodiversité, à travers des systèmes de protection, elle donne à penser que l’action des autres acteurs est secondaire, voire dérisoire, ce qui est profondément injuste au regard des multiples engagements et initiatives venant de collectifs divers. L’approche actuelle ne s’avère en aucun cas mobilisatrice : si la réponse à la crise se trouve pour l’essentiel entre les mains des États, à quoi bon alors s’investir, s’engager, prendre des risques en faveur du vivant ? En dernière instance, une forme de désespoir la couronne : l’idée sous-jacente est de protéger l’existant, de limiter la dégradation, de conserver ce qui peut l’être encore. C’est une logique de survie, pas de conquête ou de reconquête de la qualité du vivant. Le paroxysme de cette logique se trouve sous la plume d’E. O. Wilson (2016), qui prônait une séparation de la planète en deux parties (Half Earth), avec 50% dédiés à une nature protégée et 50% réservés aux activités humaines : comment imaginer sereinement une vie bonne et un avenir positif dans un monde ainsi coupé en deux ?

Cette approche est également lourde de menaces pour les États eux-mêmes, pour la démocratie et pour l’activité scientifique. Dans une société complexe, où les décisions descendantes sont de plus en plus contestées, faire de l’État l’acteur majeur et décisif revient à l’exposer en permanence à la critique, à la remise en cause et au procès. C’est encore et toujours se situer dans une approche top-down avec des experts qui savent, des politiques qui décident et des citoyens qui exécutent. Sauf que la réalité obéit rarement à un schéma aussi pauvre. L’application d’une norme, d’un plan d’action bute toujours sur des dynamiques du vivant peu prévisibles et sur la diversité des contextes et des situations. Le discrédit du politique qui en résulte nécessairement est source de grandes instabilités. Tout comme est dangereux l’illusion d’« une science » à même de fournir les réponses, de dire non seulement ce qu’il en est mais aussi ce qu’il conviendrait de faire. Une telle science ainsi instrumentalisée ne permet guère d’affronter une période où, comme le dit si justement Habermas « il nous faut agir dans le savoir explicite de notre non-savoir » (Le Monde, 10/04/2020). Considérer « la science » comme capable de donner les solutions relève de la confusion : si la science est capable de faire un bilan objectif sur l’état des écosystèmes, elle ne peut en rien définir des solutions, tout juste donner des pistes de réflexion. Le diagnostic scientifique n’est pas un diagnostic stratégique.

Discrédit du politique et de la science, déresponsabilisation et désespoir… s’agit-il là du seul avenir en commun que nous puissions envisager ?

Repenser le pilotage de l’action

Les insuffisances du processus international et les effets potentiellement dangereux qui viennent d’être évoqués suggèrent d’emprunter un chemin différent pour aborder la biodiversité. Trois axes de réflexion nous semblent prometteurs.

1.1. Refonder le diagnostic

Une nouvelle dynamique de l’action ne saurait faire l’impasse d’une nouvelle approche de la question, d’un diagnostic renouvelé et partagé. À cet égard, plusieurs points sont décisifs.

Le premier, qui constitue sans aucun doute la clé de voûte de l’ensemble, consiste à ne plus envisager l’humain sous la forme essentialisée qui en fait le coupable désigné de la crise actuelle. Non seulement cet « Homme-là » n’existe pas, mais un regard attentif sur l’histoire montre de multiples exemples de sociétés humaines capables, non seulement de préserver le vivant, mais aussi d’en favoriser l’épanouissement. L’extraordinaire richesse de la forêt amazonienne est, pour une part non négligeable, le fruit de siècles d’interactions avec les sociétés amérindiennes. Dès le néolithique, les progrès de l’agriculture dans le monde méditerranéen se sont accompagnés d’une remarquable diversification des flores locales. De nombreux paysages (les agroforêts tropicales, les mosaïques méditerranéennes, les bocages de l’ouest européen) attestent qu’une attention particulière a été portée à la diversité du vivant par de nombreuses sociétés. L’intervention des humains ne saurait ainsi se résumer à son rôle destructeur. Aujourd’hui encore, des individus et des collectifs de plus ou moins grande taille s’engagent activement en faveur du vivant. Rien n’oblige donc à considérer que la base de l’action en matière de biodiversité consiste à tenir les humains à distance de ce qui est encore relativement préservé.

En second lieu, s’il n’est pas faux de souligner que la crise est globale et grave, appelle-t-elle pour autant des solutions elles-mêmes globales ? Rien n’est moins sûr, si l’on veut bien reconnaître que la biodiversité ne se laisse pas enfermer dans un modèle global. Elle revêt des formes très différentes d’un endroit à l’autre de la Terre, et les facteurs à l’origine des processus érosifs qui l’affectent sont eux-mêmes souvent pluriels et entremêlés. Elle résulte d’une longue coévolution entre des sociétés humaines et des entités non-humaines spécifiques, présentant, de ce fait, une multiplicité d’histoires singulières témoignant de la richesse des situations et des processus impliqués. Loin de répondre toujours à la seule logique utilitariste, elles témoignent de liens au vivant fondés sur des rapports d’émerveillement, de respect, de considération et sur le sentiment d’une commune appartenance à la dynamique du vivant. Des ontologies différentes, des cultures différentes témoignent de la richesse de ces liens qui nous conduisent à penser que la « froide rigueur de la science » n’est pas forcément le seul mobile qui permette d’engager l’action. Cette diversité des contextes écologiques et culturels, ce foisonnement de liens entre humains et avec les non-humains souligne à quel point ce sont à chaque fois des arrangements particuliers qui sont trouvés. Si crise globale il y a, les réponses ne peuvent raisonnablement pas faire l’impasse sur une approche contextualisée.

Même si d’autres aspects du diagnostic mériteraient assurément d’être discutés, ces deux considérations suggèrent déjà qu’une autre démarche possible face à la crise du vivant : une démarche qui ne désespère pas de l’humain et des sociétés, qui envisage l’action autrement que sous la forme de la contrainte et de la mise à l’écart, et qui autorise une diversité de processus de prise en charge du vivant.

1.2. Prendre acte et s’appuyer sur la richesse et la diversité des expériences

Le livre Collapse, de Jared Diamond (2005), a attiré l’attention sur les mécanismes et les raisons de l’effondrement des sociétés. Il est temps désormais de considérer les expériences positives, qui ont plus encore à nous apprendre. Les nombreuses initiatives prises en plusieurs points du monde pour reconnaître des droits aux entités non-humaines (le Parc de Te Urewera ou le fleuve Whanganui en Nouvelle Zélande, le Gange et la Yamuna, l’ours andin, le lac Erié aux États-Unis parmi d’autres) attestent les avancées significatives en faveur d’une attention accrue vis-à-vis des entités non-humaines. En Australie, quatre parcs nationaux, dont le Daintree, l’une des plus riches forêts tropicales au monde, sont désormais gérés par les communautés locales du peuple Kuku Yalanji. Au Brésil, pourtant haut lieu de la déforestation actuelle sous l’ère Bolsonaro, le Pacte pour la restauration de le forêt atlantique – la remarquable Mata Atlântica – réunit un consortium d’acteurs (ONG, chercheurs, entreprises, syndicats, gouvernements locaux) afin de poursuivre les actions en faveur de la restauration d’un des écosystèmes les plus menacés au monde. De nouvelles formes de contrats voient le jour autour de formes inédites de production et de commercialisation (AMAP, commerce équitable, logiciels libre, économie solidaire…). Ce fourmillement d’engagements, pourtant riche d’enseignements et d’innovations sociales, est passé sous silence lors des conférences internationales, polarisées pour l’essentiel sur la seule action des États. Dans le même ordre d’idées, les efforts du diagnostic officiel ont jusqu’à présent porté sur l’évaluation de l’état de la biodiversité, sur son utilité pour les humains (Millennium Ecosystem Assessment). Un «Millennium Caring Assessment » (Brédif, Simon, 2021), se penchant cette fois sur la richesse et la densité des liens entre les humains et le vivant changerait en profondeur le regard sur la crise de la biodiversité. Un tel effort supposerait toutefois d’enrichir la composition du processus scientifique et technique à l’origine du cadrage du problème en l’ouvrant de manière beaucoup plus significative aux sciences sociales et aux acteurs de terrain.

1.3. Enrichir le diagnostic pour libérer l’action

D’ores et déjà, ces expériences permettent d’avancer un certain nombre de pistes de réflexion, à même d’enrichir et de vivifier les « stratégies » internationales.

La première leçon confirme le rôle décisif des acteurs locaux. Une étude récente (Dawson et al, 2021), s’appuyant sur l’examen de quelque 169 expériences différentes, met en évidence le contraste manifeste entre les résultats produits par une conservation contrôlée de l’extérieur et ceux produits par des efforts et des engagements issus des acteurs de terrain. La plupart des études présentant des résultats positifs en termes de bien-être et de conservation proviennent de cas où les peuples autochtones et les communautés locales jouent un rôle central, par exemple lorsqu’ils ont une influence substantielle sur la prise de décision ou lorsque les institutions locales font partie intégrante de la gouvernance. En revanche, lorsque les interventions sont pilotées par des organisations externes, qu’elles impliquent des plans d’action visant à changer les pratiques locales et à supplanter les institutions coutumières, elles ont tendance à aboutir à une conservation inefficace, produisant des effets sociaux négatifs.

Une deuxième leçon s’impose lorsque l’on constate que dans la plupart des cas le rôle de ces acteurs dépasse le simple cadre décisionnel pour envisager l’action en commun, non comme la seule application de règles et de mesures adoptées, mais comme un processus de co-construction. Le commun n’y est plus seulement un état ou un « bien » dont on décide ensemble, mais un avenir que l’on construit ensemble de manière progressive. Un exemple intéressant est fourni par l’expérience menée actuellement dans la région du Bade-Wurtemberg (Le Monde, 28/06/2021). À la suite d’une initiative des apiculteurs, une pétition rassemblant 1.7 million de signatures demandait le passage en bio de 50% des terres et l’interdiction des pesticides dans certains espaces. Au lieu de trancher en faveur ou contre cette proposition (qui aurait fait des vainqueurs et des vaincus) ou d’opter pour une norme intermédiaire (qui n’aurait fait que des déçus), le gouvernement du Bade-Wurtemberg a décidé de mettre les acteurs autour d’une table, d’encadrer la discussion pour aboutir, non pas à une norme mais à un objectif partagé, plus ambitieux que partout ailleurs en Allemagne. Les initiatives, les échanges, les expériences se multiplient pour façonner en commun cette transition agroécologique, pour évaluer en cours de processus les objectifs et les méthodes. Concevoir le commun comme un processus, comme la prise en compte d’équilibres subtils entre la nécessité d’une transition et les capacités des agriculteurs et des consommateurs est sans doute une approche prometteuse. Comme tant d’autres, ce dernier exemple souligne une autre dimension décisive pour l’action : la nécessité de prendre en compte la complexité des problèmes, de mobiliser, outre les savoirs académiques, les expertises des acteurs de terrain.

Troisième leçon qui ressort de l’examen de toutes ces initiatives, le changement souhaité n’est que rarement de l’ordre du simple choix technique, de ce que l’on nomme habituellement des « solutions ». Dans ces multiples initiatives, des innovations organisationnelles se développent ; elles permettent de créer de nouveaux arrangements entre acteurs. Dans cette optique, le territorial, envisagé comme un espace stratégique de projet où les proximités permettent les échanges, où la complexité reste accessible, invite à envisager un espace de prise en charge du vivant qui s’inscrit en complément du collectif que représente l’État et de l’individuel forcément limité. Ce territorial est enfin le lieu où les motivations des acteurs résultent d’attachements plus mobilisateurs que la froide raison de la science.

Privilégier le processus au plan d’action et à la norme, penser conjointement la valeur intrinsèque et la valeur utilitaire de la biodiversité, adapter l’action aux imprévus du vivant, considérer le lien du politique et du technique… autant de pistes de réflexion qu’on peine à trouver dans les stratégies internationales et leurs déclinaisons nationales ou régionales.

1.4. Desserrer l’étau sur l’État/les États

Demander principalement aux États d’assurer l’indispensable transition relève d’une mauvaise appréciation des moyens et des outils dont ils disposent. La critique récurrente quant à la cohérence des politiques publiques souligne la difficulté pour un État, éclaté en de multiples ministères et administrations, de gérer la complexité et l’unité. L’exemple récent du Sri Lanka est emblématique de cette forme d’impuissance : en avril dernier, le gouvernement sri-lankais décidait l’interdiction des produits chimiques en agriculture et le passage à très court terme à une agriculture 100% bio. Quelques mois plus tard, l’échec est cuisant et se solde par un nouveau virage à 180°. Faute d’avoir impliqué les acteurs locaux, d’avoir intégré la complexité du marché, les choix des consommateurs, les temps d’adaptation nécessaires, la décision politique se heurte à l’épaisseur du réel. Les principaux outils des États restent du domaine de la norme et de la loi, quand la prise en charge du vivant suppose le processus, l’adaptation et la contextualisation. Les conventions signées, les lois s’adaptent difficilement aux dynamiques du vivant et des territoires : protéger le loup par la loi et c’est au bout de quelque temps la nécessité d’accorder des dérogations de plus en plus fréquentes… et contestées. Une étude récente (Petterson et al, 2021) sur la question du loup en Espagne montre bien à quel point chaque territoire entretient avec l’animal un rapport particulier, fruit d’une histoire et d’un contexte socio-économique : penser résoudre la question par la loi n’est guère approprié et accentue les conflits.

Faut-il alors désespérer de l’État et des processus interétatiques telles que les COP ? Faut-il ne miser que sur le local, que sur la capacité d’auto-organisation d’une mosaïque de petits collectifs ? Ce serait oublier que les processus internationaux restent des outils indispensables, ayant permis des avancées sensibles en termes de conservation, de connaissance scientifique et de régulation. Plus grave encore, ce serait porter atteinte à l’espace démocratique où se décident les grandes orientations collectives, les règles de vie en commun. Ce serait fragiliser un droit de l’environnement qui, par l’intermédiaire de l’État, permet de sanctionner les atteintes majeures à l’environnement. Il ne s’agit donc pas de réduire drastiquement le rôle de l’État, mais de promouvoir un État qui accompagne les dynamiques des acteurs, qui aide à déverrouiller les blocages du système dominant en promouvant par exemple une recherche agronomique plus ouverte sur la transition, en réorientant les aides financières, en soutenant les nouveaux lieux de dialogue où se créent les dynamiques du commun. S’il est souhaitable, comme le propose J. Rochfeld (2021), d’élargir, dans le cadre national, la conscientisation et la participation, d’instituer une « chambre du futur » où les intérêts des non-humains soient pris en compte, où les interrelations soient représentées, il nous semble décisif de considérer le territorial comme un « espace stratégique, ni trop proche du terrain, ni trop distant de celui-ci, où l’interconnaissance entre acteurs, la taille et la complexité raisonnable de l’espace considéré et la possibilité d’observer un retour rapide quant aux actions engagées et de les corriger prestement vont permettre d’aborder de manière ouverte, dynamique et créative des problèmes et des enjeux variés, en faisant jouer, en situation d’action, des complémentarités et des synergies très spécifiques. Envisagé comme un espace ou niveau méso de coordination des acteurs en vue d’objectifs partagés ou d’un projet commun, le territorial change la donne. » (Brédif, Simon, 2021)

*

Les formidables capacités du vivant à se régénérer – à condition toutefois de ne pas avoir été trop maltraité – et les trésors d’engagement que l’on voit éclore un peu partout en faveur de la biodiversité permettent d’envisager l’avenir avec confiance. Si les États ont évidemment un rôle à jouer en la matière, il importe qu’ils identifient plus nettement leur juste place : en affirmant davantage les limites à respecter dans certains domaines et en sanctionnant promptement leur transgression ; en laissant la main à d’autres acteurs pour d’autres sujets, ou en se contentant de les soutenir et de célébrer leur implication, mais sans intervenir directement ; en se tenant prêts à explorer avec d’autres acteurs des questions transversales où seule la conception et la mise en œuvre en commun de contre-processus peut constituer une approche adaptée. Don’t look up … too much ! Look down too !, tel pourrait être le fil rouge permettant de guider l’action.

Références

Brédif, H., & Simon, L. (2021). Biodiversité et stratégie : des équilibres dynamiques, Paris, Editions Quae.

Dawson, N., Coolsaet, B., Sterling, E., Loveridge, R., Nicole, D., Wongbusarakum, S., … & Rosado-May, F. (2021). The role of Indigenous peoples and local communities in effective and equitable conservation. Ecology and Society, 26(3).

Diamond, J. (2005). Collapse: How societies choose to fail or succeed. Penguin.

Laurance, W. F., Useche, D. C., Rendeiro, J., Kalka, M., Bradshaw, C. J., Sloan, S. P., … & McGraw, W. S. (2012). Averting biodiversity collapse in tropical forest protected areas. Nature, 489(7415), 290-294.

Pettersson, H. L., Quinn, C. H., Holmes, G., Sait, S. M., & López-Bao, J. V. (2021). Welcoming wolves? Governing the return of large carnivores in traditional pastoral landscapes. Frontiers in Conservation Science, 38.

Rochfeld J. (2021). « Les procès climatiques : les nouvelles voies de la participation » in Germinal.

Wade, C. M., Austin, K. G., Cajka, J., Lapidus, D., Everett, K. H., Galperin, D., … & Sobel, A. (2020). What Is Threatening Forests in Protected Areas? A Global Assessment of Deforestation in Protected Areas, 2001–2018. Forests, 11(5), 539.

Wilson, E. O. (2016). Half-earth: our planet’s fight for life. WW Norton & Company.

Le Monde, 6/05/2019, Biodiversité : l’humanité face à ses responsabilités.

Le Monde, 28/06/2021. En Bade-Wurtemberg, l’agriculture bio à marche forcée.

Le Monde, 10/04/2020. J. Habermas : « Dans cette crise, il nous faut agir dans le savoir explicite de notre non-savoir ».

Laurent Simon est professeur émérite à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du laboratoire Ladyss CNRS. Ancien directeur de l’UFR de Géographie de Paris1, il siège aujourd’hui dans les conseils scientifiques de plusieurs organismes (Réserve MAB Unesco, programme ITTECOP…). Il a participé à la rédaction du manifeste « L’avenir du vivant » publié par le comité français de l’UICN.

Hervé Brédif est professeur à l’UFR de Géographie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il codirige le Master BIOTERRE (Biodiversité Territoire Environnement). Il est membre du laboratoire Ladyss CNRS. En 2021, il a publié l’ouvrage Réaliser la Terre. Prise en charge du vivant et contrat territorial aux éditions de la Sorbonne.

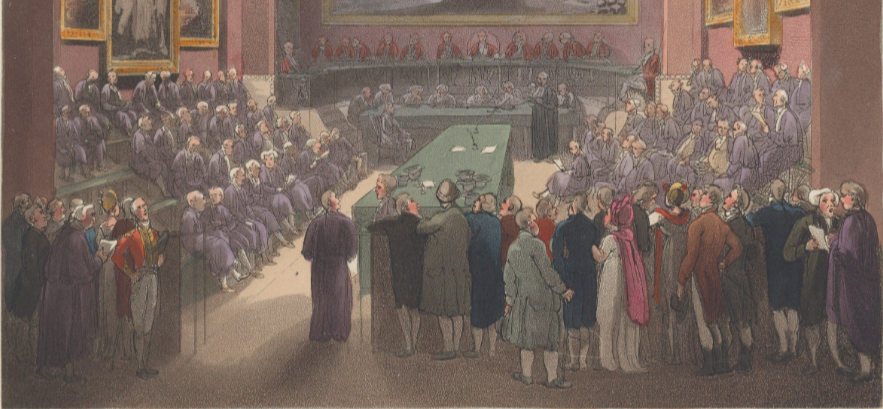

Illustration : Thomas Rowlandson, « Common Council Chamber, Guildhall », 1808.